De entre las misas del gallo recogidas por la literatura, me va a permitir, querido lector, que no traiga hoy aquí la de Maese Pérez, acaso la más famosa escrita en castellano, otra vez será... En cambio, este breve relato navideño de Alphonse Daudet que les reproduzco a continuación tiene el tamaño justo para una entrada de blog, lo leí hace apenas un mes y me divirtió muchísimo. Espero que también usted, querido lector, le saque provecho. Feliz Navidad

I

-¿Dos pavos trufados, Garrigú?

-Sí, mi reverendo, dos magníficos pavos rellenos de trufas, y puedo decirlo porque yo mismo ayudé a rellenarlos. Parecía que el pellejo iba a reventar al asarse, tan estirado estaba...

-¡Jesús María, y a mí que me gustan tanto las trufas! Dame pronto la sobrepelliz, Garrigú. Y ¿qué más has visto en la cocina, fuera de los pavos?

-¡Oh, todo tipo de buenos manjares! Desde mediodía no hemos hecho otra cosa que pelar faisanes, abubillas, ortegas, gallos silvestres. Las plumas volaban por todas partes... Después, trajeron del estanque anguilas, carpas doradas, truchas...

-¿De qué tamaño eran las truchas, Garrigú?

-De este tamaño, mi reverendo. ¡Enormes!

-¡Oh, Dios mío, me parece estarlas viendo! ¿Pusiste el vino en las vinajeras?

-Sí, mi reverendo, he puesto vino en las vinajeras... ¡Pero, caramba!, no se parece al que beberá usted después de la misa de medianoche. Si viera en el comedor del castillo los botellones que resplandecen llenos de vino de todos colores... Y la vajilla de plata, los centros de mesa cincelados, los candelabros, las flores... ¡Nunca se ha visto una cena de nochebuena semejante! El señor Marqués ha invitado a todos los señores de la vecindad. En la mesa habrá cuarenta personas, sin contar al juez ni al escribano... ¡Ah, qué suerte tiene usted, que es de la partida, mi reverendo!. Sólo con haber olfateado los hermosos pavos, el perfume me sigue a todas partes... ¡Ah!

-Vamos, vamos, hijo mío. Guardémonos del pecado de la gula, sobre todo en la noche de Navidad. Ve pronto a encender los cirios y a dar el primer toque para la misa, porque las doce se acercan y no hay que retrasarse...

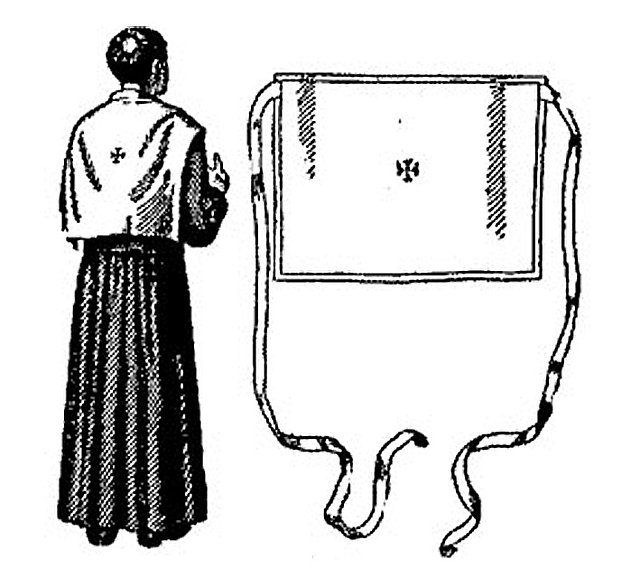

Esta conversación se mantenía la nochebuena del año de gracia de mil seiscientos y pico, entre el reverendo don Balaguer, ex prior de los Carmelitas, entonces capellán a sueldo de los señores de Trinquelague, y su monaguillo Garrigú, o lo que él creía su monaguillo Garrigú, porque deben saber que aquella noche el diablo había tomado la cara redonda y los rasgos indecisos del joven sacristán, para hacer caer mejor en la tentación al reverendo padre, haciéndole cometer un espantoso pecado de gula. Así, pues, mientras el pretendido Garrigú (¡hum, hum!) hacía repicar a todo trapo las campanas de la capilla del castillo, el reverendo acababa de ponerse la sobrepelliz en la pequeña sacristía, con el espíritu turbado ya por todas aquellas descripciones gastronómicas; y decía para sí, vistiéndose:

-¡Pavos asados... carpas doradas... truchas de este porte!

Afuera soplaba el viento de la noche, difundiendo la música de las campanas, y al propio tiempo iban apareciendo luces en la sombra, en las cuestas del monte Ventoux, en cuya cima se levantaban las viejas torres de Trinquelague. Eran las familias de los aparceros, que iban a oír la misa del gallo en el castillo. Trepaban la cuesta, cantando, en grupos de cinco o seis, el padre adelante, linterna en mano, las mujeres envueltas en sus grandes mantos oscuros, en que se estrechaban y abrigaban sus hijos. A pesar de la hora y del frío, todo aquel buen pueblo caminaba regocijado, animado por la idea de que, al salir de misa y como todos los años, tendría la mesa puesta en las cocinas. De tiempo en tiempo, sobre la cuesta ruda, la carroza de algún señor, precedida por lacayos con antorchas, hacía resplandecer sus cristales a la luz de la luna, alguna mula trotaba agitando los cascabeles, y a la luz de las teas envueltas en la bruma, los campesinos reconocían al juez, y lo saludaban al paso:

-Buenas noches, buenas noches, maese Arnoton.

-Buenas noches, buenas noches, hijos míos.

La noche era clara, las estrellas parecían reavivadas por el frío; el cierzo picaba y la escarcha fina, deslizándose sobre los vestidos sin mojarlos, conservaba fielmente la tradición de las nochebuenas blancas de nieve. Allá, en lo alto de la cuesta, el castillo aparecía como la meta de todos los caminantes, con su enorme masa de torres, techos y coronamientos, la torre de la capilla irguiéndose en el cielo negro, y una multitud de lucecitas que parpadeaban, iban, venían, se agitaban en todas las ventanas, y parecían, sobre el fondo oscuro del edificio, chispas que corrieran por las cenizas de un papel quemado... Pasado el puente levadizo y la poterna, era necesario, para llegar a la capilla, atravesar el primer patio, lleno de carrozas, de criados, de sillas de mano, todo iluminado por la luz de las antorchas y las llamaradas de las cocinas.

Se oía el rumor de los asadores, el estrépito de las cacerolas, el choque de los cristales y la vajilla de plata, movidos para los preparativos de una comida, y por encima de todo aquello, se extendía un vapor tibio que olía bien, a las carnes asadas y a las hierbas perfumadas de las salsas, lo que hacía decir tanto a los campesinos, como al capellán, como al juez, como a todo el mundo:

-¡Qué excelente cena vamos a tener después de la misa!

II

¡Tilín!... ¡Tilín!... ¡Tilín!...

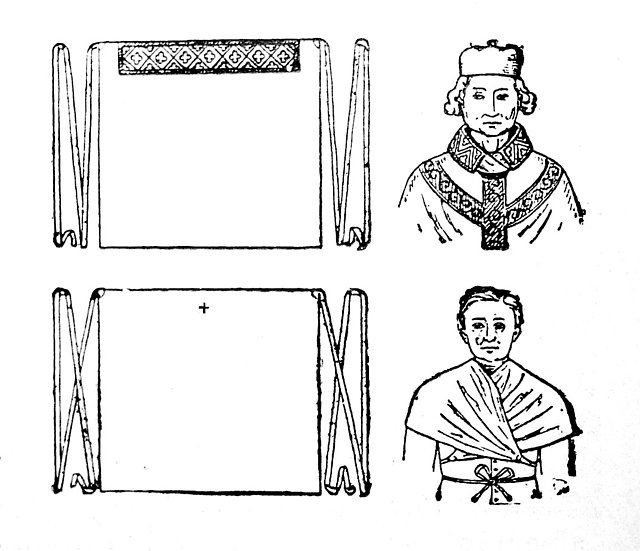

La misa de media noche comienza. En la capilla del castillo, que es una catedral en miniatura, con bóvedas de crucería y zócalos de roble cubriendo las paredes, se han tendido todas las colgaduras, se han encendido todos los cirios. ¡Y cuánta gente! ¡Y qué trajes! En primer lugar, sentados en los sillones esculpidos que rodean el coro, están el señor de Trinquelague, vestido de tafetán color salmón, y a su lado los nobles señores invitados. Enfrente, en reclinatorios tapizados de terciopelo, se han instalado la anciana marquesa viuda, con su vestido de brocado color de fuego, y la joven señora de Trinquelague, con la cabeza cubierta por una alta torre de encaje, plegada a la última moda de la corte de Francia. Más abajo se ve, vestidos de negro, con grandes pelucas puntiagudas y rostros afeitados, al juez Tomás Arnoton y al escribano maese Ambroy, dos notas graves entre las sedas vistosas y los damascos recamados Luego vienen los gordos mayordomos, los pajes, los picadores, los intendentes, la dueña Bárbara, con todas sus llaves colgadas de la cintura, en un llavero de plata fina. En el fondo, sentados en escaños, están los de menor cuantía, las criadas, los cortijeros con sus familias, y más allá, al lado mismo de la puerta que abren y cierran discretamente, los señores marmitones que van, entre dos salsas, a oír un poco de misa y a llevar un olorcillo de cena a la iglesia de fiesta, entibiada con tantos cirios encendidos.

¿Es la vista de sus gorras blancas lo que tanto distrae al oficiante? ¿No sería, más bien, la campanilla de Garrigú, esa endiablada campanilla que se agita al pie del altar con infernal precipitación, y que parece estar diciendo a cada rato?

-¡Despachemos, despachemos!.. Cuánto mas pronto hayamos concluido, más pronto nos sentaremos a la mesa.

El hecho es que cada vez que suena aquella campanilla del demonio, el capellán se olvida de su misa y no piensa sino en la cena. Se figura las cocinas rumorosas, los hornillos en que arde un fuego de fragua, el vaho que sale de las cacerolas entreabiertas, y entre aquel vaho dos magníficos pavos, rellenos, reventando, constelados de trufas...

O bien ve pasar filas de pajes llevando fuentes envueltas en tentador humillo, y entra con ellos en el gran salón dispuesto ya para el festín. ¡Oh delicia! Aquí está la inmensa mesa, atestada y resplandeciente, los pavos adornados con sus plumas, los faisanes abriendo sus alas rojizas, los botellones color rubí, las pirámides de frutas brillando entre las ramas verdes, y los maravillosos pescados de que hablaba Garrigú, (¡Garrigú, hum!) tendidos en un lecho de hinojo, con la escama nacarada como si acabaran de salir del agua, y con un ramilletito de hierbas aromáticas en su boca de monstruos. Tan viva es la visión de aquellas maravillas, que a don Balaguer le parece que todos aquellos platos estupendos están servidos delante de él, sobre los bordados del mantel del altar, y dos o tres veces, en lugar de decir Dominus vobiscum, llegó a decir Benedicite... Fuera de esas pequeñas equivocaciones, el buen hombre despacha el oficio divino muy concienzudamente, sin saltar una línea, sin omitir una genuflexión, y todo anda muy bien hasta el fin de la primera misa, pues ya sabéis que el día de Navidad el mismo oficiante debe celebrar tres misas consecutivas.

-¡Y va una! -se dijo el capellán, lanzando un suspiro de alivio; luego, sin perder un minuto, hizo señas a su monaguillo, o al que creía su monaguillo, y...

-¡Tilín!... ¡Tilín!... ¡Tilín!...

La segunda misa comienza, y con ella el pecado de don Balaguer.

"¡Vaya!, despachemos", le grita con su vocecita agria la campanilla de Garrigú, y esa vez el desgraciado oficiante, entregado completamente al demonio de la gula, se lanza sobre el misal, y devora las páginas con la avidez de un espíritu sobreexcitado. Se inclina, se levanta frenéticamente, esboza apenas las señales de la cruz, las genuflexiones, acorta todos sus ademanes para acabar más ligero... Apenas si extiende los brazos cuando el Evangelio; apenas si se golpea el pecho en el Confiteor. Parece que entre el monaguillo y él apostaran a quién balbucea con más prisa. Los versículos y las respuestas se precipitan, se atropellan. Las palabras medio pronunciadas, sin abrir la boca, cosa que tomaría demasiado tiempo, terminan en murmullos incomprensibles.

-Oremus... ps... ps... ps.

-Mea culpa... pa... pa...

Como vendimiadores apurados pisando la uva del tonel, ambos chapotean en el latín de la misa, enviando salpicaduras a todos lados.

-¡Dom... scum!.. -dice Balaguer.

-Stutuo... -contesta Garrigú.

Y mientras tanto la campanilla sigue repiqueteando a sus oídos, como los cascabeles que se ponen a los caballos de posta para hacerlos galopar con mayor rapidez. Ya pueden ustedes darse cuenta de que una misa rezada tiene que terminar muy pronto de ese modo...

-¡Y van dos! -dijo el capellán, jadeante.

Luego, sin perder tiempo en respirar, rojo, sudando, baja a la carrera las gradas del altar, y...

-¡Tilín!... ¡Tilín!... ¡Tilín!...

Comienza la tercera misa. Ya no hay que dar sino unos cuantos pasos para llegar al comedor; pero ¡ay! a medida que se aproxima la cena, el infortunado Balaguer se siente acometido por una locura de impaciencia y de glotonería. Su visión se acentúa, las carpas doradas, los pavos asados están allí, allí... los toca... los... ¡Oh, Dios mío!.. Las fuentes humean, los vinos embalsaman... Y sacudiendo su badajo endiablado, la campanilla le grita:

-¡Ligero, ligero, más ligero!...

Pero ¿cómo andar más ligero? Sus labios se mueven apenas. Ya no pronuncia las palabras... Sólo que trampeara completamente a Dios y le escamoteara su misa... ¡Y es lo que hace el desdichado! De tentación en tentación comienza por saltar un versículo, luego dos. Luego, la epístola es demasiado larga y no la termina, roza apenas el Evangelio, pasa ante el credo sin entrar en él, saltea el padrenuestro, saluda de lejos el prefacio, y a saltos y brincos se precipita en la condenación eterna, seguido siempre por el infame Garrigú, (¡Vade retro, Satanás!) que lo secunda con maravillosa comprensión, le levanta la casulla, vuelve las hojas de dos en dos, maltrata los atriles, vuelca las vinajeras, y sacude sin cesar la campanilla, cada vez más fuerte, cada vez más ligero...

¡Hay que ver la cara sorprendida de todos los concurrentes! Obligados a seguir por la mímica del sacerdote aquella misa de la que no entienden una palabra, unos se levantan cuando otros se arrodillan, se sientan cuando los demás se ponen de pie, y todas las fases de aquel oficio singular se confunden en los escaños en una multitud de actitudes diversas. La estrella de Navidad, en camino por los senderos del cielo, dirigiéndose hacia el pequeño establo, palidece de espanto al ver aquella confusión...

-El abate anda demasiado a prisa... No se le puede seguir -murmura la anciana viuda agitando la cofia con desvarío.

Maese Arnoton, con sus anteojos de acero sobre las narices, busca en su libro de misa por dónde diablos pueden ir. Pero, en el fondo, toda aquella buena gente, que piensa también en cenar, no se disgusta ni mucho menos de que la misa vaya como por la posta, y cuando don Balaguer, con la cara radiante, se vuelve hacia la concurrencia gritando con todas sus fuerzas el ¡lte missa est! todos a una voz, en la capilla, le contestan con un Deo gratias tan alegre, tan arrebatador, que parece el primer brindis en la gran mesa de la cena...

III

Cinco minutos después la multitud de señores se sentaba en la gran mesa del comedor, con el capellán en medio. El castillo, iluminado de arriba abajo, retumbaba con cantos, gritos, risas, rumores, y el venerable don Balaguer clavaba el tenedor en un ala de ave, ahogando el remordimiento de su pecado bajo los torrentes del buen vino del papa, y los excelentes jugos de los manjares. Tanto comió y bebió el pobre santo varón, que aquella misma noche murió de una indigestión terrible, sin haber tenido siquiera tiempo de arrepentirse; luego, a la madrugada, llegó al cielo, todo rumoroso aun por las fiestas de la noche, y ya se imaginarán ustedes de qué manera se le recibió:

-¡Retírate de mí vista, mal cristiano! -le dijo el soberano Juez, nuestro amo y señor- tu falta es bastante grande para borrar una vida entera de virtud... ¡Ah, me has robado una misa de Navidad!... Pues bien: me pagarás trescientas en su lugar, y no entrarás al paraíso sino cuando hayas celebrado en tu propia capilla esas trescientas misas de Navidad, en presencia de todos cuantos han pecado por tu culpa y contigo...

Tal es la leyenda de don Balaguer, como se cuenta en el país de los olivos. Hoy el castillo de Trinquelague no existe ya, pero la capilla se mantiene aún en pie en la cumbre del monte Ventoux, entre un grupo de encinas verdes. El viento hace golpear la puerta dislocada, la hierba invade el umbral; hay nidos en los rincones del altar y en el alféizar de las altas ventanas, cuyos vidrios de colores han desaparecido ya hace mucho. Pero parece que todos los años, para nochebuena, una luz sobrenatural vaga por aquellas ruinas, y que al acudir a las misas y a las cenas, los campesinos ven aquel espectro de capilla iluminado con cirios invisibles que arden al aire, hasta bajo la nieve y bajo el viento.

Ustedes reirán si les parece, pero un vinatero del lugar, llamado Garrigue, descendiente sin duda de Garrigú, me ha afirmado que una noche de Navidad, hallándose algo chispo, se había perdido en la montaña hacia el lado de Trinquelague, y he aquí lo que vio:

Hasta las once de la noche, nada. Todo estaba silencioso, oscuro, inanimado De pronto, a eso de medianoche, sonó una campana en lo alto de la torre, una vieja, viejísima campana que parecía hallarse a diez leguas de allí. Pronto, por el camino que sube hacia el castillo, Garrigue vio temblar luces, agitarse sombras indecisas. Bajo el portal de la capilla la gente andaba, cuchicheaba:

-Buenas noches, maese Arnoton.

-Buenas noches, buenas noches, hijos míos...

Cuando todos hubieron entrado, mi vinatero, que era muy valiente, se acercó despacito, y mirando por la puerta rota asistió a un espectáculo singular. Todos los que había visto pasar estaban colocados alrededor del coro en la nave arruinada, como si los antiguos escaños existieran todavía. Hermosas damas vestidas de brocado con cofias de encaje, señores galoneados de pies a cabeza, campesinos de chaquetas bordadas como las de nuestros abuelos, todos con aire de viejos, marchitos, empolvados, fatigados. De tiempo en tiempo, las aves nocturnas, huéspedes habituales de la capilla, despertadas por todas aquellas luces, iban a vagar en torno de los cirios cuya llama subía recta y vaga como si ardiera tras de una gasa, y lo que divertía mucho a Garrigue era cierto personaje de grandes anteojos de acero, que meneaba a cada instante su alta peluca negra, en la que uno de los pájaros se había parado, enredado en los pelos y batiendo silenciosamente las alas...

En el fondo, un viejecito de estatura infantil, de rodillas en medio del coro, agitaba desesperadamente una campanilla sin badajo y sin voz, mientras que un sacerdote, vestido de oro viejo, iba y venía ante el altar, recitando oraciones de las que no se entendía una palabra... No podía ser otro que don Balaguer, diciendo su tercera misa rezada...

FIN